Licht-Lexikon

Die Raumhöhe, Bildgröße, Materialisierung, Oberfläche, Abstand der Beleuchtungskörper etc. müssen aufeinander abgestimmt sein, um den geeigneten Beleuchtungseffekt auf dem zu beleuchtenden Bild zu erreichen. Die Größe des Bildes bestimmt wesentlich die Anzahl der einzusetzenden Strahler. Das Format des Bildes (quadratisch oder rechteckig, stehend oder liegend) bringt den Einsatz von entsprechendem Zubehör, wie Ovalzeichner, mit sich. Bilder sind nicht gleich Bilder. Es gibt „flache“ Bilder wie Drucke, oder aber „alte Meister“ aus Öl oder Acryl, die ein „eigenes Leben“ haben. Hier sind konservatorische Ansprüche zu berücksichtigen. Nebst der Wahl der richtigen Lichtquellen helfen UV-Schutzfilter bei entsprechenden lichtempfindlichen Materialien. Eine Reduktion der Beleuchtungsstärke ist mithin auch eine Maßnahme gegen eine ungewollte Alterung.

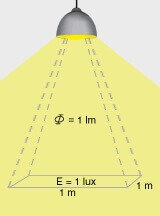

Die Beleuchtungsstärke E wird horizontal und vertikal in der Maßeinheit Lux (lx) gemessen.

Beleuchtungsstärke E

Einheit lux [lx]: E = F / A

F = Lichtstrom in Lumen

A = Fläche

Die Beleuchtungsstärke E gibt das Verhältnis des auffallenden Lichtstroms zur beleuchteten Fläche an. Die Beleuchtungsstärke beträgt 1 lx, wenn der Lichtstrom 1 lm auf eine Fläche von 1m² gleichmäßig auftrifft.

Aus den Definitionen der Beleuchtungsstärke, der Lichtstärke und des Raumwinkels

W = A / r2 folgt für die Beleuchtungsstärke:

E = I / r2Fotometrisches Entfernungsgesetz

r = Abstand von der Lichtquelle zum Objekt

A = Fläche

I = Lichtstärke

Dabei ist vorausgesetzt, dass das Licht senkrecht zur Fläche einfällt. Ist die Fläche um den Winkel a geneigt, so gilt: E = (I / r2) * cos a.

Richtwerte für Beleuchtungsstärken

In den Arbeitsstättenrichtlinien ASR 7 / 3 und der DIN 5035 (Teil 2 Arbeitsstätten, Teil 4 Unterrichtsräume) sind für die Beleuchtung Nennbeleuchtungsstärken festgelegt. Diese Nennbeleuchtungsstärken sind für die Planung und Ausführung von Beleuchtungsanlagen vorgeschriebene Mindestwerte.

| Bezeichnung bzw. Zweck des Raumes | Nennbeleuchtungsstärke E in -lx- | |

|---|---|---|

| Allgemeine Räume | ||

| Lagerräume für gleiches oder großes Lagergut | 50 | |

| Lagerräume mit Suchaufgabe für verschiedenes Lagergut | 100 | |

| Lagerräume mit Leseaufgabe | 200 | |

| Bedienungsstand | 200 | |

| Versand | 200 | |

| Kantinen, Pausen- und Sanitärräume | 200 | |

| Liegeräume und sonstige Pausenräume | 100 | |

| Räume für körperliche Ausgleichsübungen | 300 | |

| Umkleide-, Wasch- u. Toilettenräumeräume | 100 | |

| Sanitätsräume | 500 | |

| Räume für 1.Hilfe und medizinische Betreuung | 500 | |

| Haustechnische Anlagen und Maschinenräume | 100 | |

| HA-Räume, Räume mit Energieversorgung und -verteilung | 100 | |

| Post- oder Fernschreibstellen | 500 | |

| Telefonvermittlung | 300 | |

| Verkehrswege und –Zonen in Gebäuden | ||

| in Abstellräumen | 50 | |

| in Lagerräumen | 50 | |

| Gänge in automatischen Hochregallagern | 20 | |

| für Personen | 50 | |

| für Personen und Fahrzeuge | 100 | |

| Treppen und Fahrtreppen | 100 | |

| geneigte Verkehrswege | 100 | |

| Verladerampen | 100 | |

| Automatische Transportbänder und Fördereinrichtungen im Bereich von Verkehrswegen | 100 | |

| Büro- und büroähnliche Räume | ||

| Büroräume mit tageslichtorientierten Arbeitsplätzen (ausschließlich in unmittelbarer Fensternähe) | 300 | |

| Büroräume allgemein | 500 | |

| Grossraumbüros mit hoher Reflexion | 750 | |

| Grossraumbüros mit mittlerer Reflexion | 1000 | |

| Technisches Zeichnen-Büro | 750 | |

| Sitzungs- und Besprechungsräume | 300 | |

| Empfangsräume | 100 | |

| Räume mit Publikumsverkehr | 200 | |

| Räume für EDV und PC-Anwendung | 500 | |

| Gross- und Einzelhandel | ||

| Verkaufsräume | 300 | |

| Kassenarbeitsplätze | 500 | |

| Handwerk und Gewerbe | ||

| Entrosten und Anstreichen von Stahlbauteilen | 200 | |

| Vormontage von Heizungs- und Lüftungsanlagen | 200 | |

| Schlosserei und Klempnerei | 300 | |

| Kfz-Werkstatt | 300 | |

| Reparaturwerkstat für Maschinen und Apparate | 500 | |

| Radio- und Fernsehwerkstatt | 500 | |

| Dienstleistungsbetriebe | ||

| Empfang und Speiseräume in Hotels und Gaststätten | 200 | |

| Küche in Hotels und Gaststätten | 500 | |

| Sitzungsräume in Hotels und Gaststätten | 300 | |

| Selbstbedienungs-Gaststätten | 300 | |

| Wäscherei und Chemische Reinigung | 300 | |

| Waschen, Sortieren, Hand- und MaschinebügelnFleckenentfernen, Kontrolle | 1000 | |

| Haarpflege | 500 | |

| Kosmetik | 750 | |

| Schul- und Unterrichtsräume (allgemein) | ||

| Vorschulräume | 300 | |

| Unterrichtsräume allgemein (am Platz mind. 0,8 * E) | 300 | |

| Unterrichtsräume mit Tageslichtquotienten D < 1% | 500 | |

| Unterrichtsräume für vorwiegende Abendnutzung | 500 | |

| Unterrichtsräume speziell für Erwachsenenbildung | 500 | |

| Unterrichts-Grossräume mit hoher Reflexion | 750 | |

| Unterrichts-Grossräume mit mittlerer Reflexion | 100 | |

| Pausenbereiche in Aussenanlagen (überdacht) | 50 | |

| Fahrradstände in Aussenanlagen (überdacht) | 50 | |

| Schul- und Unterrichtsräume (speziell) | ||

| Lehrküchen | 500 | |

| Werken-, Bastel- und Nähräume | 500 | |

| Computer- und Schreibmaschinenräume | 500 | |

| Zeichnen- und Malräume | 500 | |

| Physik-, Chemie- und Biologieräume | 500 | |

| Labore und experimentelle Praktikumsräume | 500 | |

| Technische Zeichnen-Räume | 750 | |

| Hörsäle mit Fenster | 500 | |

| Hörsäle ohne Fenster | 750 | |

| Turn- und Sporthallen (für die Sportarten .....) | (beim Training) | |

| Gymnastik und Turnen | 200 | |

| Leichtathletik | 200 | |

| Ballspiele, Hockey, Badminton, Tennis | 200 | |

| Tischtennis | 300 | |

| Boxen | 200 | |

| => beim Box-Wettkampf ist E=1500 lx (nur für den Ring) | ||

| Ringen, Gewichtheben, Fechten, Radsport | 200 | |

| => beim Wettkampf gilt die 2-fache Beleuchtungsstärke | ||

Das CE-Kennzeichen ist kein Sicherheitszeichen. Es wird von den Herstellern in Eigenverantwortung angebracht und richtet sich an die Behörden, die für die Überwachung bestimmter Richtlinien der EU zuständig sind. Ein ausschließlich mit dem CE-Symbol gekennzeichnetes Erzeugnis wurde also von keiner anerkannten Prüfstelle getestet.

Das DMX-Signal oder auch DMX-512/1990 ist ein einheitliches, digitales Steuersignal, das in der Bühnentechnik bei der Beleuchtung angewandt wird. Es basiert auf dem RS486 Standard und wird durch ein 2-polig abgeschirmtes Kabel (Steuerung) zum Empfangsgerät (Dimmer) übertragen. Üblicherweise werden 3-5polige XLR-Kabel/ Stecker verwendet.

Zudem werden die Reflektorkurven unter Berücksichtigung des eingesetzten Leuchtmittels und eines vorgegebenen Abblendwinkels genauestens abgestimmt. Der Reflektor bleibt dabei innerhalb eines bestimmten Abblendwinkels dunkel. Die Darklight-Technik bietet somit das Maximum an Sehkomfort und eine optimale Effizienz.

Bei der indirekten Beleuchtung wird der Lichtstrom der Leuchte über die Reflexion an der Decke, den Wänden oder anderen Reflexionsflächen auf die zu beleuchtende Fläche gelenkt. Der Anteil des Lichtstroms der Leuchte, der in den unteren Halbraum ausgestrahlt wird, ist kleiner als 10% des Lichtstroms der Leuchte.

Die Kombination der beiden Beleuchtungsarten ist eine Direkt-/Indirektbeleuchtung.

Die Zahl neben dem Symbol identifiziert die zertifizierende Stelle. Die 24 steht beispielsweise für die TÜV Rheinland LGA Products GmbH, eine Gesellschaft der Unternehmensgruppe TÜV Rheinland AG.

Auf Initiative europäischer Herstellerverbände haben europäische Prüf- und Zertifizierungsstellen vereinbart, die Sicherheitsanforderungen an Produkte der Elektrotechnik europaweit einheitlich zu bewerten. So entstand das ENEC-Abkommen und das ENEC-Zeichen (ENEC = European Norms Electrical Certification).

Zur Zeit regelt das Abkommen die Zertifizierung von Leuchten, Bürogeräten, Haushaltsgeräten und Komponenten. Durch das ENEC-Abkommen sichern Hersteller mit nur einem Prüf- und Zertifizierungsverfahren ihren Produkten den Marktzugang innerhalb der EU und darüber hinaus auch in den EFTA-Ländern sowie in vielen Staaten Osteuropas. Die aufwendige Prozedur der Einzelbeantragung nationaler Prüfzeichen entfällt. Das ENEC-Zertifikat gibt dabei die Gewissheit, Produkte anzubieten, deren Sicherheit "Europa-Niveau" hat - offiziell bestätigt durch eine unabhängige Prüforganisation. Voraussetzung für die Erteilung eines ENEC-Zertifikates ist die Übereinstimmung des Produktes mit den anwendbaren europäischen Normen. Für die Fertigung ist das Vorhandensein eines QM-Systems erforderlich. Die jeweilige Zertifizierstelle überzeugt sich in regelmäßigen Abständen, ob die Anforderungen dieses Systems eingehalten werden.

Das EVG ist im Vergleich zum KVG kleiner und leichter, hat einen geringeren Stromverbrauch und startet die Lampe ohne Lichtflackern. Vorteilhaft ist eine längere Lampenlebensdauer sowie eine automatische Abschaltung defekter Leuchtmittel. Einige EVGs können durch eine zusätzliche Ansteuerung die Lampe dimmen.

Leuchten zur Montage an Gebäudeteilen, die bis 180°C nicht entflammbar sind.

Wie F-Zeichen jedoch geeignet für aufliegende Wärmeisolierung.

Bei der Auswahl der Leuchten ist das Brandverhalten der Montageflächen und der Umgebung der Leuchten zu beachten.

Nach DIN VDE 0100 Teil 559 sind Leuchten mit F-Zeichen zur direkten Montage an Baustoffen geeignet, die bis zu einer Temperatur von 180°C form und standfest bleiben. Nur auf nicht entflammbaren Baustoffen, wie z.B. Beton, können Leuchten ohne Brandschutz-Kennzeichnung direkt montiert werden.

Leuchten für die direkte Montage in/ an Einrichtungsgegenständen, wie z.B. Möbeln, müssen je nach Material der Montageoberfläche das M bwz. das MM Zeichen tragen.

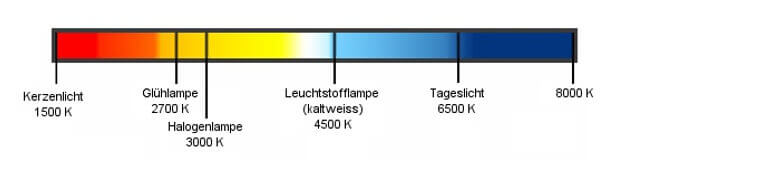

Farbtemperatur beschreibt den Farbeindruck des Lichts, angegeben als warmes oder kaltes Licht

< 4000K = warmes Licht

4000K - 5000K = neutralweißes Licht

> 5000K = kaltes Licht

Farbtemperatur wird als die Farbe definiert, die ein schwarzes Objekt bei einer angegebenen Temperatur erhält.

Je kontinuierlicher die Lichtquelle das Licht über die verschiedenen Wellenlängen abgibt, desto besser werden durch dieses Licht die Farben wiedergegeben.

Die Schaltvorgänge können durch Tastendruck, mit Fernbedienung oder sogar über Smartphone und den PC von unterwegs ausgelöst werden. Durch Sensoren lässt sich eine automatische Beleuchtungssteuerung verwirklichen, sodass zum Beispiel nur die Räume beleuchtet werden, in denen sich Personen aufhalten. Eine andere Möglichkeit die Sensoren zu benutzen besteht in der Steuerung der Rollos durch Witterungsbedingungen oder Sonnenstand. Ebenso lässt sich die Heizung durch das Funkbus - System steuern und die Heizkosten dadurch reduzieren, indem Sensoren automatisch die Heizung je nach Innentemperatur ein- und ausstellen. Weiterhin kann ein Rauchalarm integriert sein, welcher bei Alarm die Jalousien hochfährt.

Das Funk-BUS-System funktioniert wie das Elektro-BUS-System, jedoch erfolgt hier die Signalübertragung über Funkwellen und ohne Steuerleitungen und ist somit unkomplizierter und schmutzfrei in der Installation. Das Funk-Bus-System ist zur Nachrüstung des Elektro-BUS-Systems geeignet. Die Sensoren lassen sich auch dort anordnen, wo eine Busleitung nicht vorhanden ist.

Anwendung: Wohnbereich

Vorteile: warmes Licht, gute Farbwiedergabe, gut dimmbar, ohne Vorschaltgerät

Nachteile: ineffizient, kurze Lebensdauer, relativ groß

Anwendung: Wohnbereich, Akzentlicht, Ersatz zur Glühlampe

Vorteile: warmes Licht, gute Farbwiedergabe, leicht dimmbar

Nachteile: ineffizient, relativ kurze Lebensdauer

Anwendung: Verkaufsflächen, Theater, Messehallen, Industriehallen, Flutlicht

Vorteile: sehr effizient, gute/sehr gute Farbwiedergabe, temperaturunabhängig

Nachteile: nicht dimmbar, lange Anlaufzeit, Abkühlzeit

Durch die steigende Nachfrage nach Funktionalität und Komfort wird die konventionelle Gebäudetechnik aufwändig, unübersichtlich und kostspielig, da die einzelnen Produkte untereinander verbunden werden müssen.

Das KNX System biete hier Abhilfe, denn mit diesem können die einzelnen Anlagenteile wie Heizung, Lüftung, Beleuchtung, Alarmanlage usw. gemeinsam geplant und realisiert werden.

Dafür ist Vorraussetzung, dass sich jeder Hersteller an die definierte Norm hält, damit alle Geräte untereinander verbunden werden können. Als Nebeneffekt vereinfacht KNX die Planung und Ausführung ohne zusätzlichen Aufwand.

Das KNX System selber setzt sich aus Sendern (Sensoren), Empfängern (Aktoren) und der Busleitung zusammen. Die Sensoren geben Befehle in Form von Telegrammen an die Aktoren. Diese führen die empfangenen Telegramme in Aktionen aus. Mittels einer Busleitung sind alle Sensoren und Aktoren für den Telegrammverkehr miteinander verbunden. Das reduziert die Verkabelung stark. Des Weiteren benötigt dieses System keine Zentrale, da jedes Gerät einen Mikroprozessor enthält, der das Gerät steuert. KNX ist sehr flexibel und jederzeit an neue Bedürfnisse anpassbar.

Anwendung: gewerbliche und repräsentative Räume, Gastronomie

Vorteile: effizient, sehr gute Farbwiedergabe, umfangreiche Typenreihe, dimmbar (aber die Lichtfarbe ändert sich)

Nachteile: für manche Bereiche zu groß, Betriebsgerät erforderlich, keine Brillanz, nicht schaltfest

Bei einem Glimmstarter treten beim Start Lichtfunken auf, um dieses zu vermeiden sollte ein Schnellstarter eingesetzt werden. Das KVG wird mit dem Leuchtmittel in Reihe geschaltet. Mittels eines robusten Baukörpers und einer guten Zuverlässigkeit können KVGs längere Zeit störungsfrei funktionieren. Jedoch ist die Energieeffizienz nachteilig, da durch Wärmeentwicklung die Lampenleistung Verluste von 10-20% verzeichnet. Aus diesem Grund wurde in der EU 2002 schrittweise KVGs mit geringen Energieeffizienzklassen verboten.

Anhand des Ilcos-Codes kann jede Lampe (Glühbirne) auch Leuchtmittel ohne Herstellerangaben oder Marken definiert werden.

Die ersten 3 Buchstaben stehen für die Lichterzeugungsart, Material der Lichterzeugung und die Kolbenform. Danach werden Spannung, Wattage, Abstrahlwinkel, Ausführungsform und Kolbenfarbe beschrieben.

Anwendung: Innen- und Außenbereich, Rettungszeichenleuchten, Orientierungsleuchten, innovative Beleuchtungslösungen

Vorteile: klein, lange Lebensdauer, schalt- und dimmbar, gute Farbwiedergabe, farbiges Licht möglich

Nachteile: temperaturabhängig, Vorschaltgerät nötig, Dimmen mit Steuerelementen

Bleiben Sie ruhig und denken daran, dass eine Lampe nur sehr wenig Quecksilber enthält. Wenn die Lampe in einer Leuchte zerbrochen ist, stellen Sie sicher, dass die Leuchte vom Stromnetz getrennt ist, um Stromschläge zu vermeiden. Nutzen Sie ein Einwegtuch oder auch ein Klebeband, um kleine Stücke und Staub aufzunehmen. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des betroffenen Raumes. Sammeln Sie alle Teile der Energiesparlampe auf, möglichst durch Aufkehren. Benutzen Sie einen Staubsauger nur dann, wenn die Oberfläche keine andere Wahl lässt (Teppich). Entsorgen Sie den Staubsaugerbeutel danach. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht an den Glasscherben/-splittern schneiden. Entsorgen Sie Lampenreste, Einwegtuch, etc, in einem Beutel und bringen diesen nach draußen. Entsorgen Sie zerbrochene Energiesparlampen sachgemäß und kostenlos über Rückgabemöglichkeiten der Recyclinghöfe bzw. des Handels. Quelle: Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Referat VIII 3: Energietechnologien, Netzintegration der erneuerbaren Energien (Dezember 2010)

Weitere sachdienliche Informationen zum Verhalten beim Bruch von Lampen mit Quecksilber finden Sie unter folgenden Links:

Umweltbundesamt:

Presse-Information vom 25.08.2011: http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-presse/2011/pd11-039_energiesparlampen_bei_bruch_ist_lueften_das_a_und_o.htm

Presse-Information vom 02.12.10: http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-presse/2010/pd10-058_quecksilber_aus_zerbrochenen_energiesparlampen.html

Die Leuchtdichte L (engl. luminance) ist das fotometrische Maß für Helligkeit, also für die Lichtstärke pro Fläche. Sie erfasst die Helligkeit von ausgedehnten, flächenhaften Lichtquellen, für die Beschreibung der Helligkeit von punktförmigen Lichtquellen dienen hingegen Lichtstrom und Beleuchtungsstärke. Eine Lichtquelle mit einer vorgegebenen Lichtstärke erscheint umso heller, je kleiner ihre Fläche ist. Die Leuchtdichte ist das, was Menschen als Helligkeit wahrnehmen.

Die Leuchtdichte einer Lichtquelle oder einer beleuchteten Fläche ist für den im Auge entstehender Lichtreiz und damit für den im Gehirn hervorgerufener Helligkeitseindruck maßgebend.

Betrachtet man eine leuchtende Fläche, so ist die Lichtstärke dieser Fläche geteilt durch ihre vom Auge gesehene Größe die Leuchtdichte. Die Leuchtdichte ist ein Maß für den Helligkeitseindruck, den das Auge von einer Fläche hat.

Für die Beurteilung von beleuchteten Flächen in Innenräumen wird (da es sich um kleine Leuchtdichten handelt), die Einheit cd:qm verwendet.

Anwendung: wirtschaftliche flächige Grundbeleuchtung im Objektbereich

Vorteile: hohe bis sehr hohe Lichtausbeute (insb. T16 HE), gute - sehr gute Farbwiedergabe, lange Lebensdauer

Nachteile: Betriebsgerät erforderlich, Lichtstrom temperaturabhängig

Lichtspektrum Lichtquantität Brillanz direkte und indirekte Beleuchtung Blendung Reflexblendung

Lichtausbeute

Einheit Lumen pro Watt [lm/W]:

Die Lichtausbeute h beschreibt, mit welcher Wirtschaftlichkeit die aufgenommene elektrische Leistung in Licht umgesetzt wird. Der theoretisch erreichbare Maximalwert bei völliger Umsetzung der Energie in sichtbares Licht beträgt 683 lm/W. Die in der Realität erreichten Werte sind allerdings sehr viel geringer und liegen zwischen 10 lm/W und 150 lm/W.

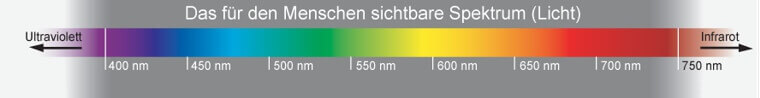

Im Spektrum der elektromagnetischen Wellen von Langwellen über Kurz- und Mikrowellen bis zu den Röntgen- und den kosmischen Strahlen, nimmt das für den Menschen sichtbare Licht einen kleinen Bereich zwischen den Infrarot-Wärmestrahlen und den ultravioletten Strahlen ein. Der für uns sichtbare Bereich beginnt bei Rot mit einer Wellenlänge von 750 nm und endet bei Blauviolett mit 380 nm. Jede Wellenlänge des sichtbaren Lichts wird von unserem Auge durch die Reizungen der Sehzellen einer bestimmten Spektralfarbe zugeordnet. Die Abfolge der einzelnen Farbtöne des Spektrums sind bekannt, wenn z.B. beim Regenbogen "weißes" Licht (Sonnenlicht) gebrochen wird.

Lumen gibt die gesamte Lichtmenge eines Leuchtmittels an, definiert als Lichtmenge,

gemessen an der Lichtempfindlichkeitskurve des Auges.

Formelzeichen: Φ (Phi)

Einheit: Lumen (lm)

Die Lichtstärke ist ein Teil des Lichtstroms.

Lichtstärke I

Einheit: Candela [cd].

Eine Lichtquelle strahlt ihren Lichtstrom F im allgemeinen in verschiedenen Richtungen unterschiedlich stark aus. Die Intensität des in einer bestimmten Richtung abgestrahlten Lichts wird als Lichtstärke I bezeichnet.

Die räumliche Verteilung der Lichtstärke einer Lichtquelle ergibt einen dreidimensionalen Lichtstärkeverteilungsgrafen. Einen Schnitt durch diesen ergibt die Lichtstärkeverteilungskurve in der jeweiligen Schnittebene. Gebräuchlich ist die Darstellung in Polarkoordinaten oder karthesischen Koordinaten und für Leuchten die Normierung der Werte auf jeweils 1000 lm Lichtstrom, um die Ergebnisse leichter vergleichbar zu machen.

Leuchten für die Montage in/an Möbeln bis 180°C nicht entflammbar.

Leuchten für die Montage in/an Möbeln, Befestigungsfläche in normalen Betrieb bis 95°C nicht entflammbar.

Leuchten für die direkte Montage in / an Einrichtungsgegenständen wie z.B. Möbeln müssen je nach Material der Montageoberfläche das M bwz. das MM Zeichen tragen.

Anwendung: Straßenbeleuchtung, Verkaufsläden (mit verbesserter Farbwiedergabe)

Vorteile: hohe Lichtausbeute 150lm/W, 30.000 Stunden Lebensdauer

Nachteile: Abkühlzeit, schlechte Farbwiedergabe, nach 4 min. erste volle Helligkeit, Zündung und Vorschaltgerät nötig, nicht dimmbar

Anwendung: Straßenbeleuchtung, Fußgängerüberwege

Vorteile: hohe Lichtausbeute (200lm/W), 30.000 Stunden Lebensdauer

Nachteile: Abkühlzeit 2 min, schlechte Farbwiedergabe, Vorschaltgerät, nicht dimmbar

Anwendung: Wohnbereich, Akzentlicht, Ersatz zur Glühlampe

Vorteile: warmes Licht, gute Farbwiedergabe, leicht dimmbar

Nachteile: ineffizient, relativ kurze Lebensdauer, Trafo nötig

Anwendung: großflächige Raumbeleuchtung, biegsame Bildschirme/Displays, elektronisches Papier

Vorteile: großflächige Beleuchtung

Nachteile: zurzeit noch nicht effizient/langlebig genug

Anwendung: Industriehallen, Straßenbeleuchtung Vorteile: kein Zündgerät erforderlich, hohe Lichtausbeute

k = a x b / (h x (a + b ))

a = Länge des Raums b = Breite des Raums h = Leuchtenhöhe über Nutzebene

Reflexblendung, hervorgerufen durch Lichtreflexe, führt zu Kontrastminderung und Blendstörungen und verschlechtert damit die Sehbedingungen. Hochglanzpapier und Computerbildschirme führen zu Spiegelungen und Glanzeffekten.

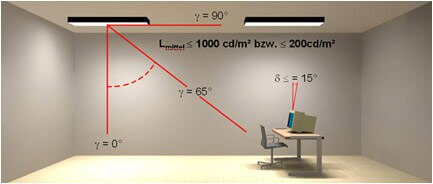

Reflexblendung auf Bildschirmen durch Leuchten wird vermieden, wenn die Grenzwerte der mittleren Leuchtdichte bei einem Ausstrahlungswinkel von 65° rund um die Leuchte in allen C-Ebenen eingehalten wird.

Oberhalb des Ausstrahlungswinkels von 65° muss auch die Lampe abgeschirmt sein.

Mit der RELUX Lichtplanungs-Software können polygonale Raumformen sowie komplexe Raumelemente und entsprechende Möblierung objektgenau generiert werden. Um die Einhaltung internationaler Normen überprüfen zu können, haben Sie die Möglichkeit, neben der visuellen Darstellung auch die korrekten lichttechnischen Daten zu berechnen.Visualisierungen (3-D, Isoluxlinien- oder Falschfarbendarstellungen) bringen Sicherheit. Unliebsame Überraschungen nach der Fertigstellung und der Lichtinstallation werden vermieden. Mit der Isolux-Liniendarstellung der Beleuchtungsstärke in der Nutzebene überprüft der Lichtplaner die Einhaltung internationaler Normen.

Die Falschfarbendarstellung der Beleuchtungsstärkeverteilung in der Nutzebene veranschaulicht auch dem lichttechnischen Laien, in welchen Raumzonen viel bzw. wenig Licht ist.

Weiterhin können auch große Bereiche der Sensorik mitgeplant werden.

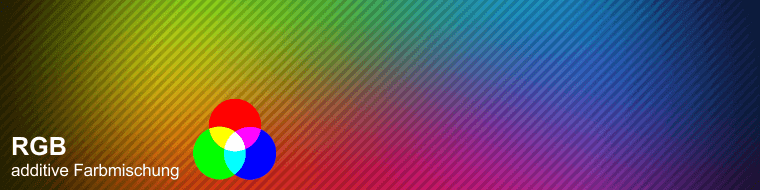

RGB-Leuchten (LED-Strips) können durch das additive Mischen dreier Grundfarben (Rot, Grün und Blau) ca. 16 M Farben erzeugen. Dadurch das alle Farben zu 100% Leuchten entsteht weisses Licht.

In Verbindung mit entsprechenden Steuerungen entstehen halb oder Vollautomatische Farbverläufe. Häufige Einsatzgebiete sind Wellness / Badbereiche oder zb. die Gastronomie.

Schutzklasse 0: kein besonderer Schutz, es besteht eine Basisisolierung, in Deutschland und Österreich nicht zugelassen

Schutzklasse I: Metallteile am Betriebsgerät müssen mit dem Schutzleiter (Erdleiter) verbunden sein, um im Fehlerfall Spannung aufzunehmen.

Schutzklasse II: Spannungsführende Teile haben neben der Betriebsisolierungeine weitere Schutzisolation. Berührungsschutz ist gewährleistet. Auf Schutzleiter kann verzichtet werden.

Schutzklasse III: elektrische Geräte mit niedriger Spannungsversorgung (<50 Volt), kein Anschluss für Schutzisolierung, nicht mit Schutzleiter verbunden

Wie Sie vermutlich aus eigener, leidvoller Erfahrung wissen, gibt es eine nahezu unüberschaubare Vielfalt von Lampensockeln und Gewinden. Das wohl älteste Gewinde geht auf Edison zurück und findet sich bei allen "klassischen" Glühlampen (E14/E27). Der Lampensockel ist die Steckverbindung am Leuchtmittel, das in die dazugehörige Fassung passt, und auch so benannt wird.

Wichtig zu beachten ist der Unterschied zwischen der 1-Phasen Schiene, die nur für den Niedervoltbereich und einem Schaltkreis geeignet ist, und der 3-Phasen Schiene, die mit Hochvolt betrieben wird und 3 verschiedene Schaltkreise verbindet.

Für kleine Dimmanlagen. Einfache Installation. Günstige Steuerungskomponenten.

Das Konzept SwitchDim beruht auf der DSI-Technologie. Statt eine DSI-Unterzentrale zu benutzen, die ein digitales Signal an die Leuchte sendet, benutzt man die Netzfrequenz als Signalgeber. D.h., wenn Sie einen Schalter gedrückt halten, senden Sie eine Netzspannung an das Regulierungssystem. Nach ca. 2 Sek. beginnt das System Sinuspulse zu zählen, das Licht wird dann jedes zweite Mal gedimmt oder verstärkt.

Vorteile

Ein besonders einfaches Steuerungssystem, bei dem der Regulator nur ein Impulsschalter ist (Schalter mit eingebauter Rücksprungfeder). Preiswert, wenn man die Leuchte an einen Regulator anschließen möchte.

Nachteile

Oft entsteht ein Linearitätsunterschied zwischen den Leuchten. Deshalb werden höchstens 8 Leuchten pro Schalter empfohlen. Um das System zu synchronisieren, muss der Impulsschalter ca. 5 Sek. lang gehalten werden, nachdem das System das Höchstniveau erreicht hat.

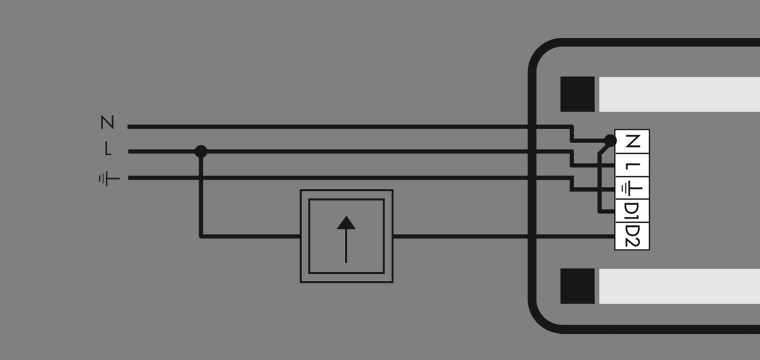

Installation

Kabel zur Leuchte bestehen aus 3 Leitern + Erdung, wobei 1 Leiter durch einen Einfach oder Jalousientaster geführt wird.

Die Blendung durch Leuchten einer Innenraum-Beleuchtungsanlage (Direktblendung) kann mit Hilfe des Unified Glare Rating (UGR)-Verfahrens der CIE bewertet werden.

Das UGR-Verfahren ist auf direkt und direkt/in direkt strahlende Leuchten mit bis zu 65 Prozent Indirekt Anteil beschränkt. Leuchten mit Indirekt Anteilen 65 Prozent werden durch das UGR-Verfahren unvertretbar günstig bewertet. In der Regel ist aber bei diesen Leuchten aufgrund des sehr geringen potenziell blendenden Direktanteils Blendung weitgehend auszuschließen.

Typische UGR-Grenzwerte für Büroarbeitsplätze

Sehaufgabe, Tätigkeit UGR Technisches Zeichenen 16 CAD Arbeitsplatz 19 Verkehrszonen, Kopieren 19 Schreiben, Lesen, Datenverarbeitung 19 Konferenz- und Besprechungsräume 19 Empfang 22 Archiv 25

Die spezifische Empfindlichkeit ist Grundlage der Photometrie und stellt den Zusammenhang her zwischen Einheiten der Strahlungs- und Lichtstärke (cd).

Der Wartungsfaktor liegt pauschal zwischen einem Wert von 0,50 bis 0,8.

Eine genauere Errechnung ermöglicht folgende Formel:

Wf = RWF x LWF x LLF x LLWF

RWF: Raumwartungsfaktor (Rückgang der Reflexionseigenschaft)

LWF: Leuchtenwartungsfaktor (Einfluss von Verschmutzung auf das optische System)

LLF: Lampenlebensdauer (Angabe vom Hersteller)

LLWF: Lampenlichtstromwartungsfaktor (Rückgang des Lichtstroms auf jährliche Nutzung

Die mittlere horizontale Beleuchtungsstärke errechnet sich aus der Größe eines Raumes, dem Gesamtlichtstrom aller Leuchten sowie dem Leuchtenwirkungsgrad und dem Raumwirkungsgrad.